眠っても疲れが取れないのはなぜ?“眠りと疲れのメカニズム”を知ろう

眠っても疲れが取れないのはなぜ?“眠りと疲れのメカニズム”を知ろう

不眠スパイラルで続く「なんとなく不調」

「疲れているのに夜はなかなか眠れない」「やっと眠れたと思ったら朝がつらい」…そんな日々を繰り返していませんか?

このような状態が続くと、体に疲れが溜まったまま一日を過ごし、夜にはまた眠れず、翌日もぐったり。これがいわゆる「不眠スパイラル」です。

しっかりとした“眠りのクセ”を整えることで、不調のループから抜け出しましょう。

質の良い睡眠で心と体をリセット

「昼間の疲れが残ったまま夜になり、眠れずにまた翌日を迎える」…そんな不眠スパイラルに陥っている人は少なくありません。

その原因は、正しい眠りができていないことにあります。

私たちは、寝ている間に心と体の疲れを回復しています。しかし、睡眠時間が5時間を切る日が続くと、脳の働きがチューハイを2〜3杯飲んだときと同じくらい低下するといわれています。

さらに、睡眠時間が長くても睡眠の質が悪いと、疲労回復は十分にできません。

まずは、ぐっすり眠れるための習慣づくりから始めてみましょう。

睡眠不足が肥満の原因に?知っておきたい3つの影響

睡眠不足が続くと、体にはさまざまな変化が起こります。具体的には以下の3つの問題が引き起こされやすくなります。

- ◆痩せホルモン(レプチン)の分泌が減少

- ◆自律神経のバランスが乱れる

- ◆代謝や集中力が低下し、パフォーマンスが落ちる

この状態が続くと、食欲増進ホルモンが増え、食べ過ぎやすくなるだけでなく、基礎代謝も低下。その結果、肥満リスクが高まってしまいます。

また、睡眠不足で朝起きられないと、朝食を抜きがちになるのも悪循環の一因です。

きちんと知っておきたい“眠りの基本法則”とは?

眠りの仕組みを理解すると、ぐっすり眠れるようになる

質の良い睡眠をとるためには、まず「眠りの基本法則」を知ることが大切です。

私たちが自然に眠くなり、朝になると目が覚めるのは、体の中で働いている2つの仕組みが関係しています。

眠りの基本法則 その1:体内時計

私たちの脳内には、約24時間10分周期の「体内時計」が備わっています。

この時計が、体温や血圧、心拍、ホルモン分泌などをコントロールし、昼間は活動的に、夜は眠くなるように調整しています。

眠りの基本法則 その2:ホメオスタシス(恒常性の維持)

人間には、体の状態を一定に保つ「ホメオスタシス」という働きがあります。

これは、疲れがたまると眠くなる物質(睡眠物質)を分泌し、脳のシステムを一時的にオフにして休息させる働きです。この働きによって、体と心のバランスが保たれています。

質の良い睡眠には「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」の役割も大切

睡眠中には「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」が交互に繰り返されています。

- ◆レム睡眠:体の回復やメンテナンスを担当

- ◆ノンレム睡眠:脳の疲れを癒し、記憶の整理を担当

この2つの睡眠がバランスよく繰り返されることで、心と体がしっかりとリセットされ、朝にはスッキリと目覚められるのです。

睡眠の仕組みを知ることが、ぐっすり眠るための第一歩

「体内時計」と「ホメオスタシス」、そして「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」。これらの睡眠メカニズムを知ることで、よりよい眠りのために必要なことが見えてきます。

質の良い睡眠を手に入れるために、まずはこの仕組みをしっかり理解しておきましょう。

きちんと眠れていないと大変なことに…!もしかしてあなたも“睡眠難民”予備軍かも?

質と量、どちらも大切な睡眠の基本

健康や美容のために理想的とされている睡眠時間は、1日7〜8時間。

しかし、ただ時間を確保すれば良いというわけではありません。大切なのは「量」だけでなく「質」も意識することです。

質の良い眠りとは、朝目覚めたときに「よく眠れた」「しっかり休めた」と感じられる、そんな熟睡感のある眠りのことを指します。

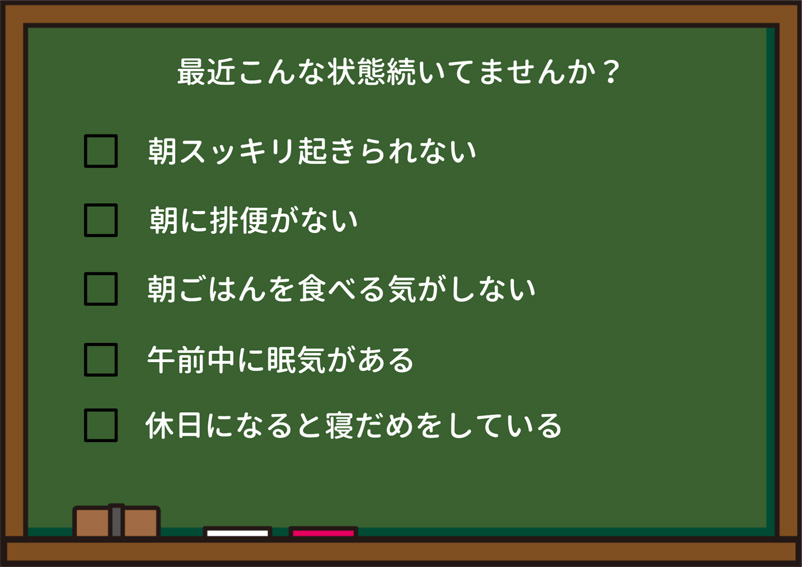

これらに一つでも当てはまるなら、もしかしたら“睡眠難民”予備軍かもしれません。

「寝ているつもり」でも、実は眠れていない?

睡眠時間が7〜8時間確保できていても、しっかり熟睡できているとは限りません。

大切なのは「自分がしっかり眠れているか」「疲れが取れているか」という感覚です。

上のチェックリストで1つでも当てはまるなら、睡眠の質に問題がある可能性があります。

3つ以上当てはまる場合は、立派な“睡眠難民”といっても過言ではありません。

まずは、自分の睡眠を見直すことから始めましょう。眠りの質を意識するだけで、心と体が軽くなるはずです。

睡眠習慣を見直そう!睡眠難民にならないための8つのポイント

毎日なんとなく過ごしていると、気づかないうちに“睡眠難民”の仲間入りをしてしまうことも…。質の良い睡眠を手に入れるために、今日からできる習慣をチェックしてみましょう。

睡眠難民にならないための8つの習慣

-

1.睡眠不足が続くと甘いものが欲しくなる

眠れない日が続くと、体が糖分を欲しがりやすくなり、つい間食が増えてしまう原因に。

-

2.朝は必ず太陽の光を浴びて体内時計をリセット

朝日を浴びることで体内時計がリセットされ、夜の眠りもスムーズに。

-

3.眠るときはパジャマを着用する

部屋着のまま寝るのではなく、パジャマを着ることで「これから眠る」というスイッチが入りやすくなります。

-

4.リズミカルな運動でセロトニンを増やそう

睡眠ホルモン・メラトニンのもとになるセロトニンは、リズム運動で分泌が促進されます。朝や昼間に軽い運動を取り入れるのがおすすめです。

-

5.きちんと眠れば、肥満防止にもつながる

質の良い睡眠はホルモンバランスを整え、食べ過ぎを防ぐサポートに。ダイエット中の方にも大切です。

-

6.寝る前のスマホは厳禁!

寝る直前のスマホ操作は脳を刺激してしまい、眠りを妨げる原因に。寝室ではスマホを遠ざけましょう。

-

7.朝はコーヒーよりシャワーで目覚めをサポート

朝の眠気覚ましには、コーヒーよりもシャワーの方が効果的。冷たすぎない温度で、さっと浴びるのがポイントです。

-

8.「キレイ」をつくる睡眠タイムは、午前0時からの3時間

美容にも大切な睡眠ゴールデンタイムは、夜0時から3時。しっかりと寝て、体と肌のメンテナンスをサポートしましょう。

睡眠不足がもたらす生活への影響とは?朝型・夜型の違いを知ろう

朝型と夜型、それぞれのタイプと特徴

私たちの生活リズムには「朝型」と「夜型」のタイプがあるといわれています。

あなたはどちらのタイプに近いでしょうか?それぞれの特徴を比べてみましょう。

このように、生活リズムの違いが体や心に与える影響は大きいもの。特に夜型の人は体温が上がる時間帯が遅く、夕方にかけて調子が出る傾向があります。

その結果、生活リズムが乱れやすくなるのも夜型タイプの特徴です。

夜型から朝型に変えるには?小さな習慣がカギ

夜型の人でも、毎日の「起きる時間」を少しずつ早めることで、朝型の生活リズムにシフトできます。

ポイントは、毎日10分ずつ早起きすること。

起床時間が早まれば、夜の眠気が訪れるタイミングも自然と早くなり、2週間ほどで朝型の生活リズムに整っていきます。

無理をせず、少しずつ習慣を変えることが大切です。

睡眠のリズムを整えることで、心も体も軽やかな毎日を手に入れましょう。

自律神経を整えるカギは“質の良い睡眠”にあった!

自律神経ってどんな働き?体のリズムを支える2つの役割

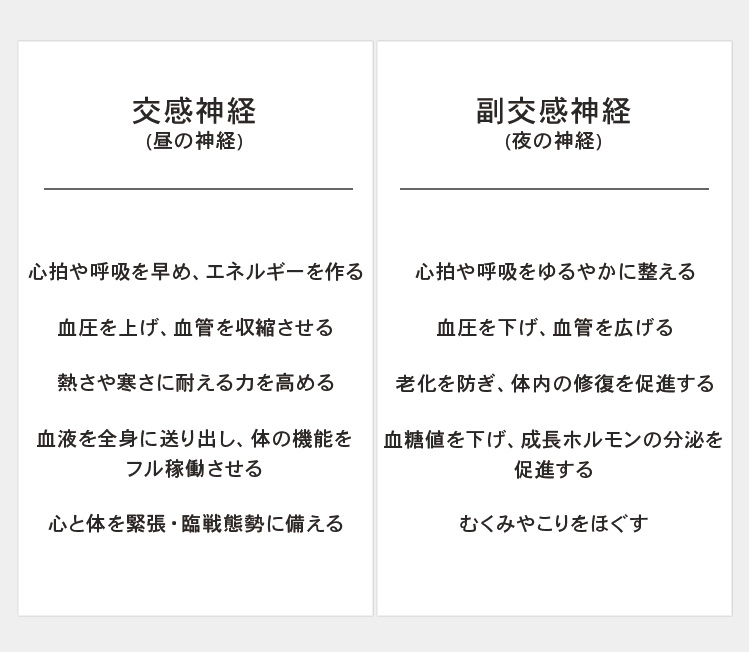

私たちの体は「自律神経」という神経システムによってコントロールされています。

自律神経には、アクセルの役目を果たす「交感神経」と、ブレーキの役目を持つ「副交感神経」の2つがあり、これらがバランスを取りながら働いています。

このように、自律神経がうまく切り替わることで、昼は元気に活動でき、夜は心と体をしっかり休めることができるのです。

副交感神経を高めて“ぐっすり眠れる夜”を手に入れよう

自律神経は「交感神経」と「副交感神経」のシーソーのようなバランスで成り立っています。

昼間は交感神経が優位になり、活動モードに。夜は副交感神経が優位になり、リラックスモードに切り替わります。

しかし、ストレスや不規則な生活習慣が続くと、このバランスが乱れ、夜になっても興奮状態のまま…ということに。

その結果、「眠れない」「だるい」「イライラする」といった不眠や不調の原因につながってしまいます。

質の良い眠りを手に入れるためには、副交感神経をしっかり働かせることが大切です。

まずは毎日の生活リズムを整え、心と体が自然とリラックスできる環境をつくりましょう。

疲れを残さないための眠り方3つのポイント

毎朝スッキリ目覚めたいのに、なんだか疲れが残る…。そんな悩みを感じている方は、日々の睡眠習慣を見直してみましょう。

ここでは、疲れを翌日に持ち越さないための眠り方のコツを3つご紹介します。

① 寝る前には“入眠ルーティン”を作ろう

寝つきが悪いと感じている方は、毎晩の「入眠儀式」を取り入れるのがおすすめです。入眠儀式とは、寝る前に必ず行うルーティンのこと。

たとえば、「ストレッチをする」「アロマを焚く」など、自分が心地よいと感じる習慣でOKです。

これを繰り返すことで、脳と体に「これから眠る時間だよ」という合図が伝わり、スムーズに睡眠モードへと切り替わります。

② 寝室の色や光を整えて、快眠空間を作る

快適な眠りのためには、視覚・嗅覚・聴覚・温熱感覚・触覚の「五感」を整えることが大切です。

特に、視覚からの情報は私たちが得る情報の約87%を占めるといわれており、色や光の影響は睡眠に大きな影響を与えます。

- ◆就寝1時間前からは、部屋の照明をやや暗めの暖色系に切り替える

- ◆カーテンや寝具は、リラックスできるパステルカラーで統一する

- ◆夏場は淡いブルー、気分が高ぶりやすい方はやさしいグリーンなど、色を上手に取り入れる

こうした工夫で、寝室を“癒しの空間”に整えてみましょう。

③ パジャマで寝ると、睡眠力がアップする

「寝るだけだから」とジャージやスウェットで寝ていませんか?

実は、パジャマを選んで寝ることは、ぐっすり眠るためにとても大切なんです。

パジャマは寝返りをしやすい作りになっており、熱がこもりすぎるのを防いだり、血行を妨げないよう配慮されています。寝返りには、体の圧迫を防いだり、睡眠のリズムを整えたりする大切な役割があります。

睡眠におすすめのパジャマ素材

- ◆シルク

天然繊維の中でも肌にやさしく、皮膚が敏感な方にも安心。シルクプロテインが溶け出し、角質ケアもサポートします。

- ◆コットン(綿)

吸汗性や保湿性に優れ、汗をかきやすい季節にも最適。耐久性が高く、洗濯を繰り返しても安心です。

パジャマを整えるだけで、ぐっすり眠れて翌朝の目覚めが変わるかもしれません。ぜひ今日から取り入れてみてくださいね。

まとめ|毎日の眠りを見直して、心と体を整える睡眠習慣を

「なんだか疲れが取れない」「朝がつらい」「最近太りやすくなった」…そんな不調の原因は、もしかすると睡眠の質にあるかもしれません。

睡眠は、ただ長く寝れば良いのではなく、「量」と「質」のバランスがとても大切です。

朝の目覚めがスッキリしない、午前中に眠気を感じる、休日に寝だめをしてしまう…。これらのサインが当てはまる方は、睡眠難民の予備軍かもしれません。

睡眠のリズムを整えるためには、体内時計とホメオスタシス(恒常性)という体の仕組みを知り、意識的に習慣を整えることが大切です。

朝は太陽の光を浴びて体内時計をリセットし、寝る前にはストレッチやアロマなど、自分に合った入眠儀式を取り入れて、脳と体をリラックスさせましょう。

また、寝室の色や光、パジャマ選びといった眠りの環境づくりも、睡眠の質を高めるためには欠かせないポイントです。とくに、シルクやコットンなどの天然素材のパジャマは、肌にやさしく、寝返りもしやすいので、心地よい眠りをサポートしてくれます。

さらに、自律神経のバランスを整えることも、ぐっすり眠るためのカギ。ストレスを抱え込まず、副交感神経をしっかり働かせることで、夜は心と体が自然とリラックスできる状態になります。

「質の良い睡眠」は、疲労回復はもちろん、心の安定や美容、ダイエットにもつながる、何よりのセルフケアです。

ぜひ今日から、少しずつ睡眠習慣を見直し、毎朝スッキリ目覚められる体をつくっていきましょう。